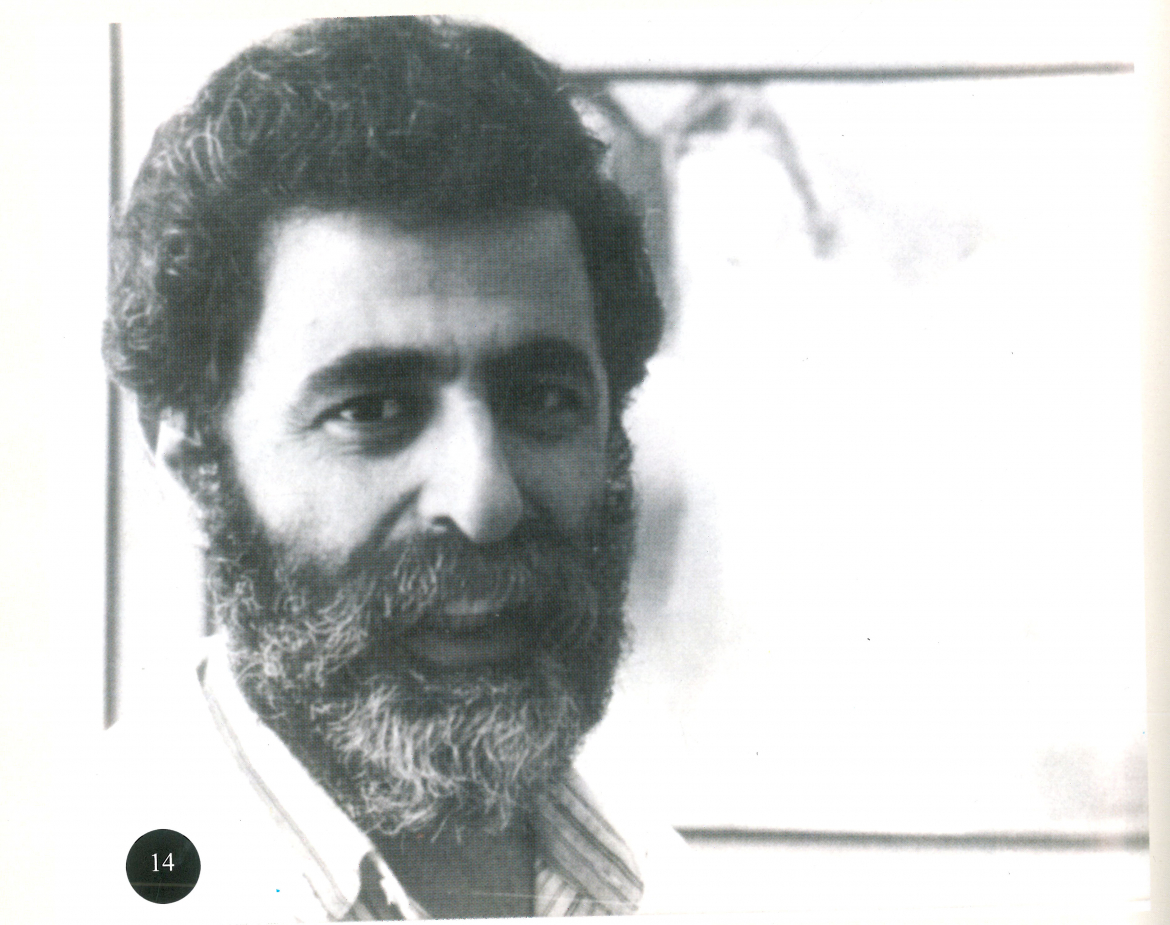

عن مهدي عامل وإليه

إذن هي ستة وثلاثون عاماً مضت على اغتيال مهدي بأيدي قاتله المعلوم المجهول في قلب بيروت الجريحة الصامدة، ستة وثلاثون عاماً من الغياب المر والحضور الذي لا ينقطع لأحد أنجب الماركسيين العرب عبر تاريخ الماركسية العربية كله ولعل اغتياله دليل إضافي على هذه الحقيقة التي تنتصب واضحة في مجمل مشروعه الفكري ودوره النضالي الذي تخطى حدود التنظير إلى الانخراط الحية في الممارسة الثورية عبر حزبه.